Desa merupakan wilayah terkecil dari suatu negara, dimana kebanyakan orang mencirikan desa sebagai penghasil orang-orang yang tidak kompeten. Hal ini bisa kita lihat dari istilah ‘Ndeso’ yang selama ini digunakan oleh sebagaian besar orang untuk memberi label kepada orang yang ketinggalan zaman, buta teknologi dan masih lekat dengan pola hidup tradisional.

Dalam beberapa hal, harus diakui bahwa desa adalah sebuah tempat di mana manusia masih sangat tergantung dengan manusia lainnya, termasuk dengan alam itu sendiri. Sebab kebanyakan individu-individu dalam suatu desa cenderung homogen atau memiliki pola kebiasaan hidup yang sama. Maka, jika desa dicirikan dengan hal-hal yang yang mengarah pada keterbelakangan dan buta teknologi memang benar adanya, apabila hal itu dilihat dari perspektif orang-orang kota (para penganut modernis) yang pola hidupnya terspesialisasi oleh keahlian-keahlian terntentu.

Di sisi lain, term desa menjadi sesuatu yang terbelakang, dikarenakan akses pendidikan sangat sulit terjamah untuk sebagian besar masyarakat. Baik dalam segi biaya, jarak tempuh, maupun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan itu sendiri. Pasalnya, kehidupan di desa selalu lebih dekat dengan intervensi tetangga tentang kehidupan masa depan yang pada titik akhirnya, semua orang yang berada di desa akan menjadi petani juga.

Bukan hanya itu, dari homogenitas tersebut justru banyak melahirkan persaingan antar individu, dari mulai kemakmuran, kesuburan tanaman dan kekayaan yang secara tidak langsung akan membentuk kelas-kelas sosial itu sendiri. Sehinggga, kesenjangan sosial di desa semakin subur. Dengan demikian, desa yang selama ini kita kenal sebagai pusat peradaban gotong royong, justru di sisi lain memiliki budaya kompetisi sendiri yang cukup ketat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik menurut masyarakat di dalamnya.

Namun sangat disayangkan, dari persaingan yang terjadi, justru menimbulkan mandeknya transfer ilmu pengetahuan antar masyarakat. Tak jarang, masyarakat desa yang telah memiliki ilmu pengetahuan lebih dari pada yang lain memilih untuk menyimpan dan menggunakannya sendiri, entah itu dibidang pertanian, pendistribusian hasil pertanian, dan pengelolaan hasil panen.

Karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses dan pendistribusian hasil pertanian pasca panen yang membuat para petani desa khususnya, memiliki ketergantungan penuh terhadap para tengkulak. Hal ini yang menyebabkan minimnya kesejahteraaan petani, karena mereka sendiri tidak dapat memperhitungkan keuntungan atau harga jual ketika musim panen tiba. Akibatanya, banyak dari petani desa yang kehabisan modal.

Prinsip yang banyak dipegang oleh para petani desa, bahwa setiap musim tanam tiba mereka akan beramai-ramai untuk menanam. Meskipun hasil panen sebelumnya mengalami kerugian. Seperti kita tahu untuk melakukan aktivitas pertanian memerlukan modal yang saat itu juga harus ada dan dalam jumlah yang tidak sedikit (cash). Sehingga mau tidak mau para petani desa harus memutar otak untuk mencari pinjaman. Rata rata dari mereka memilih mengajukan pinjaman modal ke bank swasta atau koperasi simpang pinjam. Dan akan dikembalikan ketika musim panen tiba.

Dengan harga hasil pertanian yang tidak menentu dan hasil pinjaman modal dari bank yang setiap bulan selalu berkembang, ini dirasa semakin menjauhkan petani dari kesejahteraan hidup, walaupun tolak ukur kesejahteraan sendiri tidak hanya berdasarkan hal itu, namun kita tahu bahwa pertanian merupakan realitas hidup dalam mengatur siklus perputaran uang. Tak ayal jika kini desa menjadi sebuah tempat bersemayamnya stigma terbelakang dan menjadi sarang dari kemiskinan itu sendiri. Di sisi lain, tingkat konsumtifitas masyarakat desa juga tergolong tinggi apabila dilihat dari pemenuhan kebutuhan. Kebanyakan dari mereka cenderung suka membeli sayur mayur dari pedagang keliling. Padahal sebagian besar dari mereka adalah petani sayur itu sendiri. Tentu ini adalah sebuah keanehan dan bagi mereka ini merupakan sesuatu yang wajar.

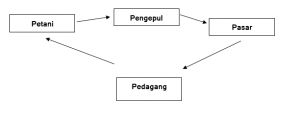

Jika digambarkan secara eksplisit, pola pendistribusian sayur pasaca panen adalah sebagai berikut.

Bisa kita bayangkan, petani menjual hasil tanamannnya ke pasar dengan harga yang cukup murah, justru membeli sayuran dari pedagang keliling yang harga jauh lebih mahal. Padahal jika mereka berani mengatur penanaman dengan rentang waktu tertentu untuk menyukupi kebutuhan hidup, tentu akan lebih efisien dan ekonomis. Sayangnya hal ini belum terlihat di desa-desa yang mayoritas masyarakatnya petani.

Pola penanaman yang seragam juga akan mempengaruhi harga pertanian di musim panen. Sebagai mana yang dikatakan para ekonom “semakin sedikit barang + semakin tinggi permintaan pasar, maka harga barang akan semakin mahal. Sebaliknya semakin banyak barang + semakin sedikit permintaan, harga barang akan semakin murah”. Maka dari itu, seharusnya para perlaku pertanian harus mulai merubah perilaku kegiatan bertani mereka dengan sistem integrasi antara kandang dan lahan, sebagaimana yang nenek moyang kita ajarkan.

Bukan tidak mungkin, jika sistem pertanian integrasi ini diterapkan bisa menjadi langkah awal menuju kehidupan petani yang otonom dan sejahtera. Sebab dengan berani mengolah dan memanfaatkan limbah kotoran baik dapur maupun kandang tentu akan sangat membantu di bidang pertanian, baik untuk jangka pendek maupun panjang, karena secara tidak langsung memutus pola ketergantungan pada pupuk yang mereka beli merupakan satu Langkah yang cukup efisien untuk membutus rantai ketergantungan.

Kehidupan yang dipenuhi religiusitas membuat mereka meletakkan prinsip hidup dengan bergantung penuh pada tuhan. Istilah “Nerimo Ing Pandum”, “Kabeh kersane Pangeran” banyak mempengaruhi aktivitas kehidupan mereka. Sebagai contoh, 4 tahun lalu pak Kadrun ditipu oleh pengepul tembakau sebanyak 54 keranjang dengan berat rata rata /keranjang 40 kg. Pada waktu itu harga tembakau berkisar di angka Rp 50.000,- an. Jika ditaksir secara keseluruhan total kerugian yang dialami pak Kadrun akibat ditipu oleh pengepul tembakau senilai Rp 108.000.000,-. Namun setiap kali ada orang bertanya tentang nasib yang dialami, pak Kadrun selalu menjawab “ tidak apa apa, ini sudah takdir Allah buat tabungan saya diakhirat nanti”. Padahal setelah kejadian itu pak Kadrun harus banting tulang kesana kemari hingga akhirnya memutuskan meminjam uang di salah satu bank swasta sebaga modal awal usahanya. Sayangnya, nasib baik tidak selalu datang, selama 3 tahun ia berusaha untuk mengembalikkan pinjaman ke bank, hasilnya belum lunas juga meskipun harus menumbalkan beberapa ladang miliknya, malah hutangnya semakin berkembang. Karena selama 3 tahun ini hasil pertanian tidak selalu bisa diharapkan. Namun pak Kadrun memiliki prinsip bahwa “ ketika saya mau ditagih, kalau tidak ada uang ya gimana lagi. Sebagai manusiakan hanya bisa berusaha dan selebihnya Allah yang menentukan. Yang penting saya masih memiliki niat untuk mengembalikkan pinjaman itu, meskipun sekarang ladang saya tinggal sedikit karena sudah saya jual”.

Begitulah gambaran tentang kehidupan sosial di desa dengan segala problematikanya selalu menjadi tempat yang menarik untuk dikaji. Tidak masalah jika desa selalu dicirikan dengan ketertinggalan dan buta pengetahuan, Namun dalam tulisan ini di harapkan bisa membuka akses pengetahuan bahwa desa adalah satu satunya tempat di mana praktik-praktik kemanusiaan dan solidaritas manusia masih sangat mudah untuk ditemui. Maka dari itu, meskipun desa selalu mendapat term negative oleh sebagaian besar manusia, bukan berarti desa selalu tertinggal dalam segala hal. Namun, akan sampai kapankah hal ini dapat kita temui?

Yang perlu digaris bawahi adalah refleksi dari penulis sendiri dengan kehidupan yang terjadi di pelosok desa dari sebuah kabupaten di Wonosobo. Maka dari itu diharapkan para pembaca untuk tidak menjadikan ini sebagai acuan dasar dalam memahami desa, alias kalian cari aja pemahaman sendiri tentang desa versi kalian sendiri.

-anonymous